notes

*

20210318

水仙が終わりに近づくころ、

日向水木

雪柳

クリスマスローズ

スノードロップ

ハーデンベルギア

そのあとに小手毬と、この季節の花のリレーがつづく。

それらをすこしづつ、ひとつの花束にして飾るのがすきである。

冬をすごしたあとの、春のよろこびの現われのようと思う。

この時の、春の勢いは、ほんとうに容赦なく、緑の芽吹き、その強いエネルギーに圧倒される。

毎年いつも、春のこの姿を、はじめて出会うことのように新鮮に感じる。

そんな風に春を受けとる、自分のそのこころにも、いつも驚く。

(今年は金沢の桜を見たいな)

20210315

ここ数日、手作業の時間に、修道院のドキュメンタリー映画を流している。フランス、アルプス山脈に建つグランド・シャルトルーズ修道院。

この修道院の様子を綴った映画は、ナレーションも音楽もなく、照明を使用しないでただ1台のカメラで撮られている。

聴こえてくるのは、鐘の音、そして、祈り。あとは、静かな生活の音と季節の風景の音のみ。

作業の手を止めて画面に目を向けると、白い服を着た修道士の祈りの姿がある。

<大いなる沈黙へーグランド・シャルトルーズ修道院>この映画を初めて観たのは何年前だったか。

映画のポスターが雪につつまれた修道院の風景で、そんな冬のつめたさも記憶のはるか遠くにあるような7月夏のはじめだった。

岩波ホールに入ると列がかなり伸びていて、思いのほかたくさんのひとが来ている。よく見ると年配の方も多い。

そうか、普段から教会に行くひと達がたくさん、この映画を観るために来ているのだとその時気がついた。

暗闇の映画館のスクリーンに、アルプスの移り変わる季節の風景とともに、淡々と、グランド・シャルトルーズ修道院の祈りの日々が映し出される。

この場所だけにある深遠な時間軸、静謐で厳かな時間。緻密で精誠な空気。簡素でありながらもなぜかとても豊かに思える修道士の姿。

そこに流れる時間は、普段のわたしのいる世界とは全く異なる時間であった。

修道士の暮らしは厳かな祈りが日々のほぼ中心であるが、それぞれの作業もあり、薪を切り出す、食事を作る、服を作る、庭をととのえる、製本をする、髪を切るなど、どんな時もひとり静かに淡々と作業が行われている。(修道院には欠かせない猫にご飯を届けるというのもその中に。猫はネズミ退治のために大切にされているのだ)

食事の時間もひとり。食事を終えたスプーンを少しの水で丁寧に洗う、布で拭う。水もスプーンも布も、行為も、すべて大切にあつかわれている。

皆での祈りの時間以外、ほとんどの時間を、ひとり、神に仕えてすごす。

誰かが褒めてくれるわけではない。それでも、神がみていてくれる。

神がいつも側にいるという、その日々のこころの有り様とはどんなだろうか。

「肉体への執着を手放すと、生死のサイクルから解放される。」という言葉を聞いたことがあるけれど、修道士の姿を観ていてその言葉を思い出した。

いつの時も変わらず、あの場所があり、彼らは祈っているのだ。ずっとむかしも、そして、たった今の今も。

あの修道院の時間軸を思いながら映画館を後にした。

「祈り」と「献身」という言葉をこころに思うと、とても静かな気持ちになる。

自分の日々の行為のなかに、そんな慎ましやかなこころが一滴でも注がれればと切に願う。

お茶を煎れる時、お皿を拭く時、庭の花を花瓶にいける時、暮らしのなかで細部にその一滴が宿るようにあれたらと思う。

フランスの修道院ですごす修道士(フランソワという名だった)の姿を思い出すと、なぜかこちら側にいるわたしの、ひとりという時間も、静かでおだやかな気持ちが湧いてくる。

耳に届くまわりの音が雑音でなく、彩りをもって、いつもと違う音に聞こえる。

もちろん祈りと献身という言葉をあつかっても、修道士とわたしとでは、地球と砂粒ほどのおおきさの相違はあるけれど。修道士のつよい確信もふくめて。(並べ比べてみるのもおかしな話だけれども)

それでも、誰かが褒めてくれることを求めるのでなく、自分の神がみていてくれる、という思い。ささやかでも、祈るように、というなかでの行為。

そんなことを思うと、自分のいるいまという世界が、静かにかわってゆくのがわかる。

映画の、グランド・シャルトルーズ修道院をつつむアルプスの四季の風景がとてもうつくしく、こころに余韻が映る。

(猫のすいとあるはシャルトリュー種。君たちは修道院と繋がっている?)

20210205

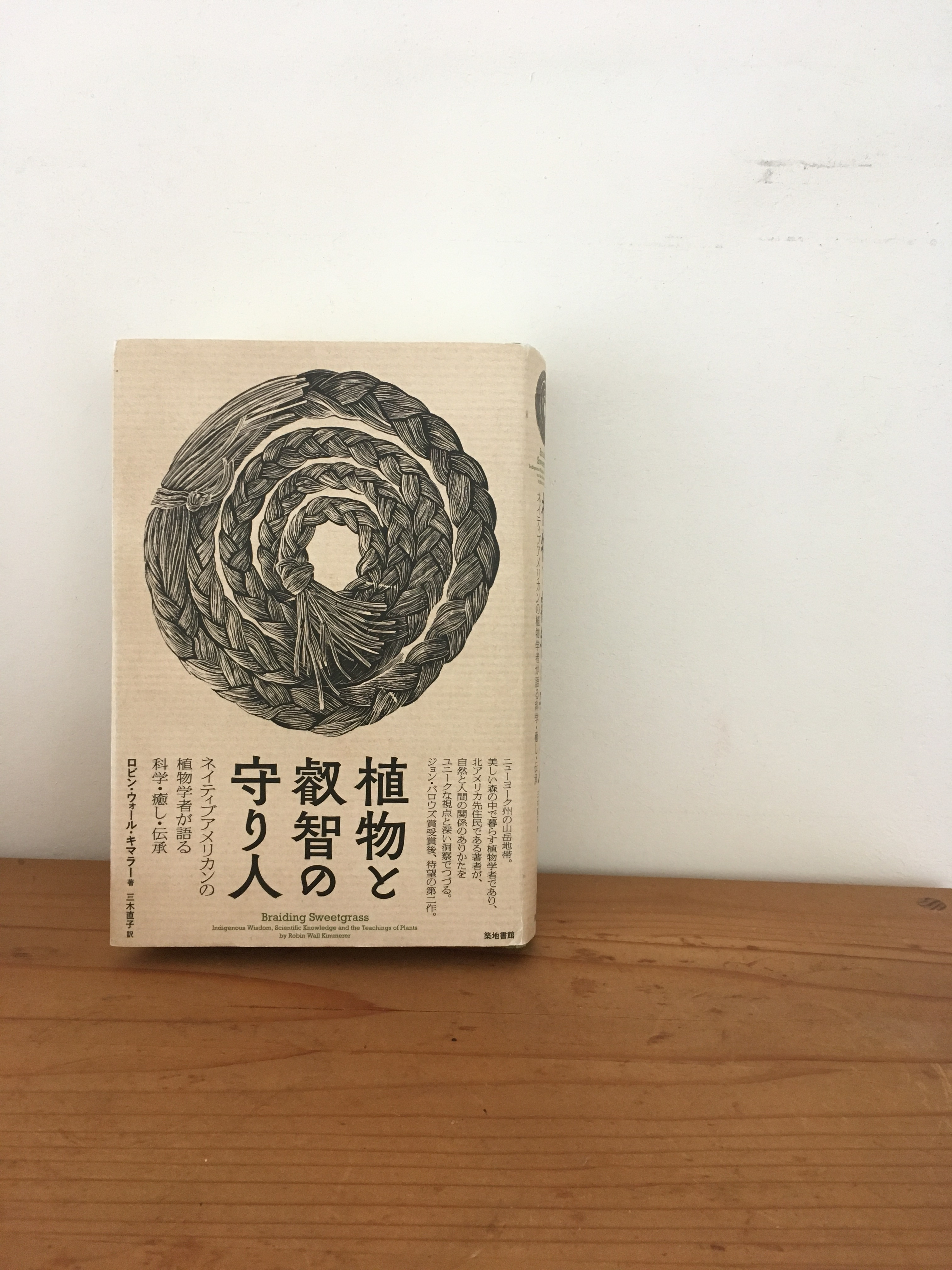

原書の題名は『Braiding Sweetgrass』

表紙の絵は、スイートグラスを編んだもの。

地とつながる、自然をみつめるひとたち。

感じることだけでなく、感覚のもうすこし先の、真理のようなものも見据えているような気がする。

わたしたちが、忘れかけているもの。

いいかげんほんとうに、わたしたちは言葉を変えていかなければいけないのではないかと思う。

主語をわたしたち人間から

「地球」「自然」「生きるもの全て」に。

500頁ほどのずっしりとした本なのだけれど、すこしずつ読んでゆくと、うつくしい世界と出会う。

見えないものを手繰り寄せるように、またゆっくり読みはじめている。

ちょうど一年前にこの本を読み終えたとき残した言葉。

・

先に読んだ『オーバーストーリー』(リチャード・パワーズ)から、木に導かれ出会った本。

レシプロシティ。

自然のなかに学ぶ、その哲学。

地球(自然)と人間との間の互恵性。

利益でなく、伝統の儀式のなかにあったような、感謝や尊敬、責任。大きな世界をつなぐ環。

植物学者でネイティブアメリカンのロビン・ウォール・キマラーが、森の奥へ、消えかける時間へと誘ってくれる。

地で出会うもの、命の響きあいや、その生命の物語に、わたしも胸がいっぱいになる。

地球からの贈り物はとてつもなく大きく、そして、失ったものも等しいくらいに大きい。

「私たちは世界に、そして世界は私たちの中へと溢れ出すのである。」

関わり合う世界、生命の音が鳴っている。

その響きあいに耳をかたむける。

しなやかな語り、歌のように深い記憶に届く言葉が、ちいさな火を灯す。

(樹々は互いに魂でつながっている)

20201231

土からすくすくのびる

花を眺める

つぼみはふくらみ

内側からこぼれるように

あふれるように世界があらわれ

花がひらく

こんな一年ながらも

思いのほか

会いたいひとたちに会にい行けた

一年でした

そこにある

タイミングとスピード感

そんなことを感じた

いくつかの再会

今年

お会いできたひと

ことばをかわしたひと

作ったものを手にとってくれたひと

そして 思いをよせてくれたひとたち

ほんとうに ありがとうございました

冬至の日に

気功をうけてからか

胸のうしろのあたり 背中が

ずっとぽかぽかとあたたかく

すこし開いたのだなと感じる

よろこびはこの場所

内側から

わきあがってくるのだ

そのことがよくわかる

花もこぼれるよろこびが

あるのかもしれないと思う

いまこの境地にいられることも

ありがたく

大いなるものに感謝

20200709

枝切りばさみでばちばちとヤマモモの枝を切ってゆくと、枝からふわっとヤマモモの実の甘い香りがした。

そうか、実は木の香りを携えて成るのだ、ということにはじめて気がつく。

よく考えればあたりまえなのだけれど、実際にその香りを体験してわかることだ。

紙を植物で染めるというのを試してみたくて、木を剪定して煮詰めて、染液を作ってみている。

先日はシャリンバイ、ヤマモモ、そして今日はロウバイの枝を細かく切って煮詰めはじめた。

調べてみると、身近にあるいろいろな木で染めることができることを知る。

モッコク、ツバキも染められそう。カラタネオガタマはどうだろう。そんな目で木を眺めてみるのも新鮮である。

シャリンバイからは桃色があらわれた。思いがけず華やかな色。咲く花はひっそりとした白なのだけど。

ヤマモモ染めの媚茶という色は「媚びるような色っぽい色」と江戸時代にとても流行った色だそうだ。

媚茶色の着物をまとう、町ゆく人を想像してみる。

化学染料ができるまでは、ずっと、植物の色を身につけて暮らしていたのだ。見た目のうつくしさや、布や身を守るものとして。

自分の側ににあるよく知った木で、剪定するついでの時に、枝をいただく。

本来ならば、花や実のなる前、芽吹きのエネルギーを蓄えている時期が一番濃く色がでるのだろうと思うけれど、それらもすぎて枝が生い茂った頃に「すこしいもらいます。」という気持ちで剪定して枝をはらう。

あまり欲張らず、木にも、自分の気持ちにも、無理のない量で。

紙に染液を刷毛でのせていく。水をふくんだ水彩絵の具のように淡い色が広がる。

洋紙と和紙とでも感じが変わる。コットンを多く含む洋紙にはしっかりと色があらわれる。

手をかけた、ということがあるのかもしれないけれど、植物の色をのせることで、紙がより親密に感じられる。

色をまとうことで、紙そのものが息をはじめるような気もする。あたらしい紙が生まれる。

(写真はシャリンバイの色のあらわれ。内に秘めた色。)

20200703

細かいことに繊細な目を向けて生きることだ。

季節の花、石に落ちる水の音、暮れなずむころの気配などに。

そうすることで自分が大きくなれるからではない。

自分を超越する者と調和して生きられるようになるからだ。

『茶の本 The Book of Tea』岡倉天心

お茶にまつわるできごとがすきである。

お茶さまざま、コーヒー、紅茶、そして台湾茶にも、それぞれにそれぞれのたのしみがある。

道具もさることながら、煎れる行為と居る場の空間とお茶がつくる佇まい、香りと味わいが連れてくる遠くにある風景が、ひとつになるひとときである。

すべてが層となりかさなって、こころに、からだに、沁み渡ってゆく。内に広がる余韻をあじわう、しずかなよろこびである。

お茶を飲むことは、単純に気持ちを切り替えてくれる作用があるが、ほんとうにおいしいお茶は、澄んだ気を巡らせ、あたらしい感覚をひらき、こころの奥にある水が、ふたたびしずかに湧くような、そんな感覚を覚えることがある。お茶が呼び水のようになって。

お茶の木の育った土地や、木がこれまで過ごした時間のなかでの経験と記憶、そして丁寧に作ることにたずさわったひとたちの思いなども、深く遠く、巡らせる時間。

自然や植物のエネルギーを水に写し、うけとる時間ともいえる。

ゆっくりすごせるときはもちろん、ほんのつかのまであっても、日々のなかで、お茶を煎れる、お茶を飲むというのは、とても大切で豊かなことだ。

いまのような梅雨時に、香り高い茉莉花茶、白茶、こっくりとした老熟普洱茶、あたたかなお茶がかわらずおいしい。そして、すっきりとした苦味と甘やかさのある緑茶を水出しでキンと冷やして飲むのもよい。

好みの中深煎りのコーヒーはいつのときでも。

20200507

朝、目が覚めると、静寂につつまれる。

静かな世界。

空気が澄み、鳥の声だけが聴こえる。

瞑想のよう。

今日は特別、空気が透き通っていた。

樹々の新緑、空の雲、すべてのものの、色彩も輪郭もくっきりと。

香りも、遠くの音も、いつも以上に、感じる。

月が満ちた夜、ここに暮らしてはじめて、梟の声を聴いた。

20200501

人はどんな荷物もたずさえず、軽やかに、何の努力もせず、

あるいはいかなる神殿や記念碑または社会的、宗教的な英雄にも気を取られることなく、

ただひとり美と愛をたずさえて旅しなければならない。

クリシュナムルティ

20191003

あらゆる悪行や善行を超えた彼方に、

緑の野原がある。そこであなたに会おう。

魂がその草のなかで横になると、

世界はあまりにも豊かで、言葉にできなくなる。

ジェラール・ウッディーン・ルーミー

ルーミーの詩の一部。

ずっと、この言葉にあるうつくしい場所は、向こう側の世界と、なんとなく思っていた。

これは、いま、ここにある世界のことなのだと、ふと気がつく。

(草原に猫の在がいる)

20190809

ついこのまえ梅雨が明けたと思っていたけれど、もう立秋。

夏は、ほんのつかのまだとあらためて。

今年はいつになく、夏のひかり、その影の強さに見惚れる。

ひかりはよりいっそうきらりとひかり、影は漆黒の深さに在るように感じる。

いつもは暑くて辛いなと思うのだけれど、日中ひかりに包まれた樹々の濃い緑も、蝉の声にかさなるようにしずかに降りてくる夕暮も、しみじみと胸にせまり、夏はうつくしいなと感じている自分がいる。

いくつかの夏の記憶がかさなって、あたらしい夏のいまが立ちあがる。

大切なこのときだけの夏。

季節が刻々とかわるように、ひとも刻々とかわっているのだ。

自分の内も外ももちろん、日々あたらしくうまれたものとの出会い。すべて。

あたらしいものとの対面は、よろこびと、驚きとともに、その変化に慣れないことにひどく戸惑うことがある。

世界は、見方を間違えると、変化も、戸惑いも、気づきも、とても苦しくなってしまうことがあるけれど、それでもいつでも、こころしずかに、そこに在るものを微細にみつめ感じること。

微細にみつめると、それは親密で、怖れることはないのだと教えてもらえる。

いつでも、この世界はうつくしいのだということを、忘れずにいたいと思う。

わたしもその一部で在れたらと願う。

(バラを植え替えた)

20181019

名刺を、あたらしく。

紙の白も活版も

ほどよく柔らかで

余白もすっきりとして、しずか。

デザインは青木隼人さん

ほんとうに、うつくしく

仕上げてくださいました。

広告の仕事のころからこれまで

いくつか名刺を手にしたけれど

あらためて、こころしずかにあたらしく。

ときに

世界はこんなにもうつくしい

そうこころから感じる瞬間に出会います。

星々が星座をつくるように

点は線となり、地図はひろがり

物語を深めてくれます。

これからもつながる縁を

大切にと思います。

ものごとは想像をこえてゆくのでしょう。

見えないなかにも、こころ動かされることを大事にすくって

儚くともたしかな、ひかりのある方へ。

与えられた貴いもののかわりに

わたしはなにを手わたせるのだろう。

ささやかでも、そうできることを願う。

20181009

わたしは、このちいさなわたしの世界に生きていて、それをずっとずっとちいさなものにしているのではないかと怖れる。あなたの世界の高みへとわたしをみちびいてください。そしてすべてのものをよろこんで手放す自由をわたしにあたえてください。

『迷い鳥 / タゴール詩集』より

20180701

蝋燭を灯す。

朝のヨガと瞑想のとき、日中の食事のテーブルで、静寂とともに、音とともに。

明るい時間でも、灯りの気配はこころを落ち着かせ、ゆったりとしずかな時間をつくってくれる。

それでもやはり、日のひかりがゆっくりと落ちてゆく夕暮れの時間に蝋燭を灯すのは特別なひとときだ。

ひかりのなかにひっそりとあった炎が、次第に闇のなかにくっきりと存在してくる。

見えるものが消え、見えないものが見えてくるような時間。

ゆらぎと色の濃淡はほんとうにうつくしく、じっと見ていると呼吸が深くなり、こころがほどけていくような気がする。

そして、炎は遠いなつかしさを呼びおこす。

こころの奥底の、いまでない時間軸のなかに引きこまれるようで、ずっとずっとむかしもこんなふうに炎を見つめていたのだという記憶を灯してくれるようだ。

むかしもいまも炎の灯りはいつもしずかに、そばによりそって見守ってくれていたのだという親しさを感じる。

蝋燭を灯すようになったきっかけは、3.11のあとの計画停電から。

なんどもあったその時間をしのぐために、量販店でおおきな蝋燭を買って、夜暗くなるころに恐る恐る灯した時間。音を発する何もかもが停電で消えている空間は驚くほどしずかで、夜がすべてを吸いこんでしまうのではないかと感じるくらい闇の強さがあって、そのときは慣れない炎を、頼りにできるのかできないのかわからないような心許ない気持ちで見つめながら、闇と不安のなか隣にひっそりと灯りがあった。

日々のなか灯りをとりいれて、いまのわたしには、蝋燭の炎は親密でなくてはならないものとなっている。

ひかりをふくんだような白いうつくしい蝋燭は、炎の気配をまっすぐ純粋につたえてくれる。

灯りとともに、こころに静謐でゆたかな時間がおとずれる。震災のそのときの灯りのことを思い出すと、世界には今も不安のなかで蝋燭を灯しているひとがいるのだと思う。

蝋燭の灯りが、ささやかでもこころにあたたかさを灯すことを願う。

20180417

旅をすると、その街を流れる、川に出会うことがある。 川のあるところは空がひらけ、ぎゅっとした街中の風景をほぐすように、そのなかに一瞬に風が通り抜けるように感じる。 はじめての街でも、深く呼吸できるような、すごくほっとするような気持ちになる。 水のある場所として、海はそのきっぱりとした雄大さに、頭のなかをさっと一新して空にしてくれるけれど、同じ水の場所でも川には情緒がうまれる。 人を思い出し、その思いを柔らかにつつみこむ。 長い月日、川をながめ、川とともに育ったこともあって、旅先で川に出会うと、川が流れているこの街ならば、暮らせるかもしれないといつも思う。 こどものころの日々のなか培われた記憶があって、川は故郷なのだと思う。

いつもそこにあるたしかなものとして、なつかしく、親しく、つながっているように感じる。

永遠という時間があるような

先日教えてもらった、うつくしい曲。

By This River / Brian Eno

Here we are

Stuck by this river

You and I

Underneath a sky that's ever falling down, down, down

Ever falling down

Through the day

As if on an ocean

Waiting here

Always failing to remember why we came, came, came

I wonder why we came

You talk to me

As if from a distance

And I reply

With impressions chosen from another time, time, time

From another time

20180319

花のリレー

水仙から

日向水木

寒芍薬

雪柳へ

唐種招霊の蕾が小さく膨らみ

小手毬の新芽がのびる

桜ももうまもなく

春は容赦なく

その強さにおしだされるように

うながされるように

花の咲く

「よく人から数学をやって何になるのかと聞かれるが、私は野に咲くスミレはただスミレらしく咲いているだけでいいと思っている。咲くことがどんなによいことであろうとなかろうと、それはスミレのあずかりしらないことだ。咲いているのといないのとではおのずから違うというだけのことである。私についていえば、ただ数学を学ぶ喜びを食べて生きているというだけである。そしてその喜びは「発見の喜び」にほかならない。」

そう語った、数学者の岡 潔さん。(春宵十話より)

意味をもとめず、物語にたよらず、なにかのためも見いださず、

花の咲くのをしずかにうけとめる。

ただ春をよろこぶ。

20180309

猫のすいちゃんのこと

愛する猫がいる人生は、色にない彩りをもって深くゆたかである。

そして、人生でその猫を失うことはすべての色を失い深い闇をもつ。

2018年2月24日 未明

すい、天に召されました。

ころころと、人懐っこく、じっと瞳をみつめるこ。

おだやかで、誰にもやさしくよりそう、かわいいこでした。

病に気がついてからふた月ほど、つらくとも、いろいろなタイミングと計らいに満ちた最後でした。

そこにはわたしたちだけの、濃く深い時間があったように思います。

ひとが血でつながるように、猫とは根でつながっている。

すいちゃんには、特別にそんな感覚がありました。

友人がふと、わたしに

「すいちゃんは、美和さんの気持ちを、引き受けたんだね 」と。

同じ根から水を吸うように、無意識で水を共有するように、そんな深さをもってつながっていたように感じます。

ただ一緒にいるだけのささやかな日常が、純粋な時間となって、よろこびであり、しあわせでした。

ゆるぎない安心感と慈愛に満ち、わたしのほうが、強く守られ、深くおおきく愛されたように感じます。

そんなかけがえのない大切な存在を失ってしまった。

ふれられないことが哀しく、もう名前を呼べないことが、ほんとうにせつない。

すいちゃんは、わたしの手の感触を、わたしの声を、覚えていてくれるだろうか。

「魂は受け取ろうと決めたときから、自分の魂に重ねることができるのです」

そう聴いたことがあります。

これからは、重ねながら一緒に風景をみつめる日々。ともにいきる日々。

そして、昨日も明日もなく、ただただ今を、懸命に生きる猫のことを、最後まで生きぬいたことを、つらい記憶も胸に刻むように、わたしは絶対に覚えていなければと思うのです。

姿はなくなって、それでも季節はゆっくりと、でもかくじつに、ながれてゆきます。

この哀しみは淡くなったとしても、消えることはないでしょう。

そして出逢えたよろこびが、ふと思い出す一緒にいた風景が、その痛みをつつんで柔らかくしてくれるときが来るのかもしれません。

記憶の色をすこしずつ塗りかえながら、そこにあるものの意味をたぐり寄せながら、そうやって人は物語にささえられ日々を生きていくのかと思います。

猫にはかなわない。そう感じます。

かわいがってくださったみなさま、ありがとうございました。

そして、つらく厳しかった最後の1か月、すいちゃんに、それからわたしにも気持ちをむけてくださって、とても救われました。

すいちゃん、ほんとうに、ありがとう。

どんな時もあなたがいてくれて、とてもしあわせでした。

いまも、これからも、こころから愛しています。

たくさんの気持ちと感謝をこめて。

Agnès 粋 12歳9カ月(2005.5.5ー2018.2.24)

*Agnès「純粋な、汚れのない」という意味を持つギリシャ語源

20180109

雪の記憶。

時々、雪の降る街に、また住みたいと思う。

雪があたり一面を白に染めていく風景を思い浮かべると、懐かしい気持ちになる。

それは住んでいるこの街の陽気のせいなのか、もっと奥底の感覚なのか。

こどもの頃、わたしの暮らす街には、冬には冬らしい雪が降った。

朝、学校に行くときにはみえていた道が、夕方帰る頃には道がなくなるほどに一面雪におおわれて、膝くらいまでの雪をかき分けて家まで帰った日もあった。

夜中のあまりの静けさに、しんしんと、それこそほんとうに、無音のはずなのにしんしんという音がするような雪が中庭に降りつづいていて、街灯の明かりに染まる雪のかさなるすがたに目をうばわれ、眠れなくなったりもした。

圧倒的な白の世界。

音がないのに、音がするような、色がないのに、色があるような、雪の世界。

ことばはなく、ただ存在だけがあるような世界。

その白の雪の記憶が強くこころに残っていて、それはわたしの絶対的美意識のようなものをつくっていると思うところがある。

揺るがないいつもそこにある白い風景。すきな余白や余韻や空白はとても大事なものとして、その白の記憶につながる。

いつでもその世界にもどりたい気持ちになる。

大人になって、雪がほとんど降らない街に住んで、不意を突くように降る雪は、なんだか高揚するものとしてあらわれて、白の記憶とは別のものである。

あの静けさ。こころにも染まってゆく白。静けさが染みわたって外と内がつながるような感覚。

もう儚い記憶の遠い憧れのようなものなのかもしれない。

それでも、その白がふと、たしかに、自分を包んでくれるような気もしている。

また、雪の降る街に住みたいと思う。

20171016

映画「パターソン」を観ました。

観終わって帰り道、ひとの深いところにある、水がこんこんと湧き出ている、しずかな場所のことを思いました。

さざ波のような感情の、もっと奥深く内側にあるもの、表現者だけでなく、誰しもが持っている貴いうつくしい場所のことを。

評価や対価とは関係のない、自分が自分を救うものとして、清らかな水の場所を持っていることに、ひとが在ることの希望を感じました。

そして、つながること。

映画のなかで主人公と束の間ことばを交わす、詩がすきな女の子や、詩を書くようにとノートを手渡してくれる男の存在。

それは長くいる友人やパートナーや家族とでなくとも(むしろそれよりも)誰かと深いところでつながる瞬間が、日々のなかでもあるのだと、それはなんだか生きていることのちいさな祝福のようで、勇気をもらうようなものだなと思うのです。

村上春樹さんの小説の、深い深い井戸のなかでつながるような、そんな意味として、感覚として。

水がこんこんと湧き出る清き場所で、ふと誰かと出会うことがあるのだと。

先日ひらいた演奏会で、ずっとその会に参加したいと言ってくれていた友人が(遠くに引っ越したこともあって)幾つかの事情でやはり来られなくて、それでも遠くからこころを寄せてくれて。

その場所にいないけれど、友人の思いはその場所にあったなと思いました。

見守ってもらったような、とてもあたたかな気持ちになりました。

日々のなか、深いところで出会う、そのちいさなひかりを時々の希望として。

20170629

呼吸のワークショップをおえて

呼吸をととのえることは、こころとからだ、内側の調和をつくることなのだと思います。

そして、しずかに向き合うことで、自分のいまの状態を知る。

その気づきこそが、こころとからだを、すっとまっすぐな軸に立たせてくれるきっかけとなる。

気づくことで、自己の治癒は、もうそこからはじまっているのではないかと感じるのです。自分のなかに、そして自分が付随する世界に、うつくしい調和をつくっていく。

自分をみつめ、感じた感覚を信じて。

「こころしずかで、ひかりある場所に立つ」

ささやかながら、そんな時間やものを手渡すことができたら。

そう願うのです。

あなたが、こころしずかで、ひかりある場所に

立つことができますように。

20170611

自分の経験を通してしか、ものごとははかれない。

そして、それを軸に、思いを巡らすこと。想像すること。身をひたしわかること。

ほんとうに、ひとを深く知りたいと思うとき、

自分を深めていくしかないのかもしれない。

20170519

朝、考えごとをしていてふと

「循環させる」ということばが浮かぶ。

ものごとを、水のように循環させる。

とめると水は濁るから、渡されたものは抱えこまずに、つぎに流してゆく。

大切に受けとったものを、別のかたちにして、誰かに手渡してゆく。

流れをつくってゆく。

わたしのできるかたちにして。

できればずっと水が澄むように。

表現することばかりでなくてもいい。

手渡す方法は、きっといろんなかたちがある。

20170515

緑がまぶしい皐月。友人から小包が届く。

慎ましくしずかな佇まい。

箱の蓋を開けると、なかからその土地の豊かな恵みがあらわれた。

ひとつひとつ大切に新聞で包まれた、小玉葱、茗荷茸、大蒜、スナップエンドウ、絹さや、サラダ菜、グリーンリーフ、カモミール。

そして、今日うまれたばかりという玉子がひとつ。

玉子でつくったちいさなメレンゲ菓子も。

野菜とともにあふれる、健やかでやさしく力強い空気をふわりと感じた。

「全部わたしの畑で採れたものです」

手紙(とても彼女らしいスタイルの手紙)にそえられたその言葉に胸がいっぱいになる。

豆類と大蒜はパスタに、茗荷茸は汁ものに、玉子はサンドイッチに、

そしてサラダとハーブティーにと、みずみずしさを逃すまいといそいそといただく。

その野菜を口にすると「食べている」というその感覚が普段とまったく違っていることを感じる。

おいしい、という言葉ではとても追いつかない、まるで「ひかり」を食べているようなそんな感覚になってくる。

ああ、食事とはほんとうに、エネルギーをいただくことなのだなと、あらためて強く思う。

ちいさな場所からうまれる、まだ決して多くは採れないであろう大切なものを手渡してくれたことに、こころがあたたかくなる。

彼女が土に立つ、その姿を想像する。

正しいとか正しくないとかにとらわれない、感覚をひらいた彼女らしいやり方で、

空と土と種と対話する姿。

内側に向かいながら、外に解放されてゆく気持ちよい風がふく世界。

ちいさな種の無限のひろがり。

きっと、とてもうつくしい世界。

その場所にずっとひかりがそそがれることを、こころから願う。

20170430

センダンの新芽がのびやかに風にゆれる。

鼻さきにはカラタネオガタマの花の香りも甘くとどく。

木がゆれる、風がふく、雲が流れる、ひかりがそそぐ。

自然によりそって、風景をみつめ、気持ちをむけてみる。土や草にふれてみる。

ぎゅっと糸が絡まったようなこころも、やわらかにほぐれる。

すこしずつ、気持ちが外にひらいてゆく。

ひとの言葉や行動も自然のようなものなのだと思うと、しずかにとらえられる気がする。

風がつよい、雲がやわらか、ひかりがあたたか・・・。

そんな風にみつめると、感情をゆさぶられずに(もちろんゆさぶられることもあるのだけど)、すこし距離をもってそのことをうけとれる。

期待することもなく、なげくこともなく。よい意味で。

今日は雨が降っている。ああ、そうなのだ。としずかにおだやかにうけとることができる。

雨もまたよい、と思える時もある。

ひとも日々刻々とかわってゆく。会うたびに風景のように、あたらしい気持ちでみつめてみる。

青い空が気持ちよい1日。

あしたはもう5月。

遠くの友人に宛てた手紙は、きっとあした届くだろう。